Con un occhio… americano

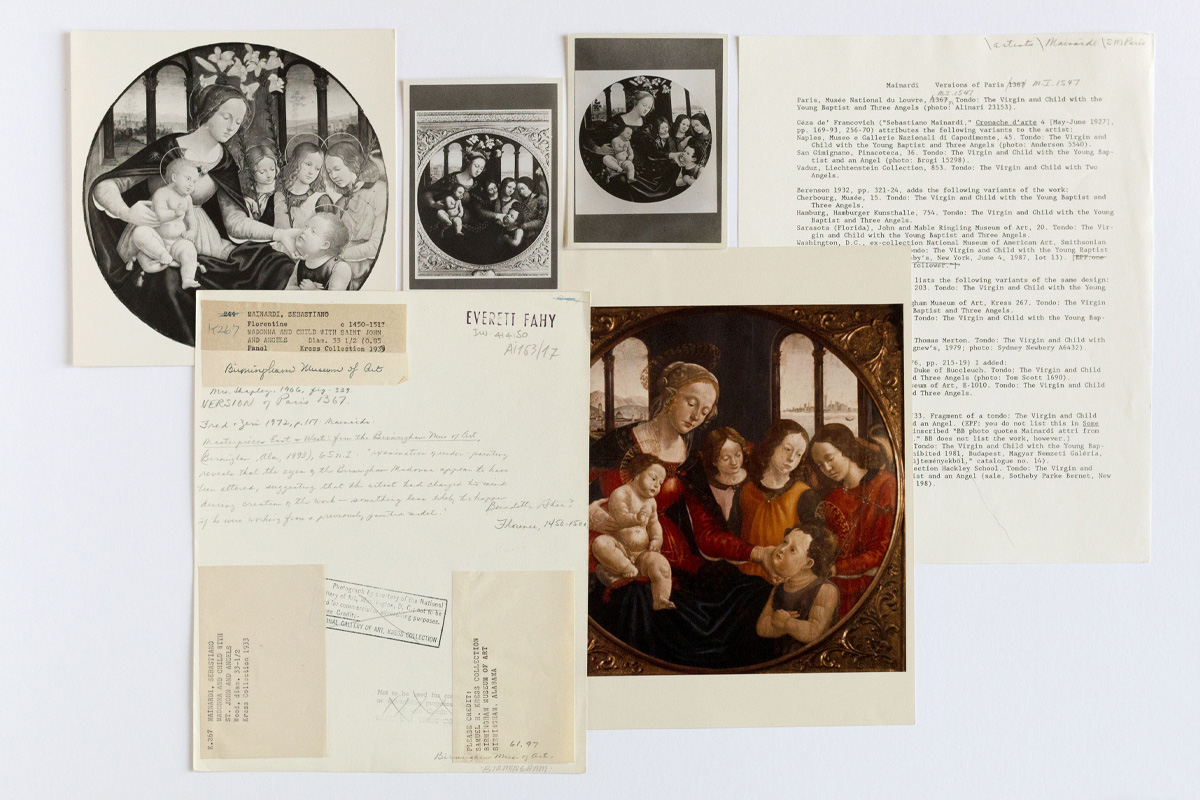

Il Quattrocento fiorentino secondo Everett Fahy

di Luca Mattedi*

Il Quattrocento fiorentino secondo Everett Fahy

di Luca Mattedi*

Presso la Fondazione di Bologna è stato organizzato un prezioso ciclo di incontri, in occasione del quale si è tentato di mettere maggiormente a fuoco il suo raffinato gusto collezionista.

di Luca Mattedi*

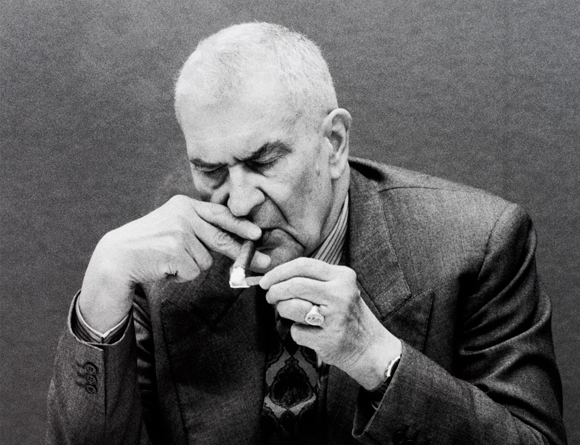

Atto primo: Il mestiere del conoscitore

di Simone Facchinetti

Nella prima edizione delle Vite vasariane (1550), a Genga, benché ancora in vita, era comunque riservato un medaglione conciso ma molto elogiativo, inserito entro la biografia di Dosso e Battista Dossi, e innestato sul ricordo del contributo dei due fratelli ferraresi all’apparato decorativo dell’Imperiale1 Lì Vasari dichiarava infatti che, avendone «la occasione», era suo «debito» richiamare ai lettori […]

di Barbara Agosti

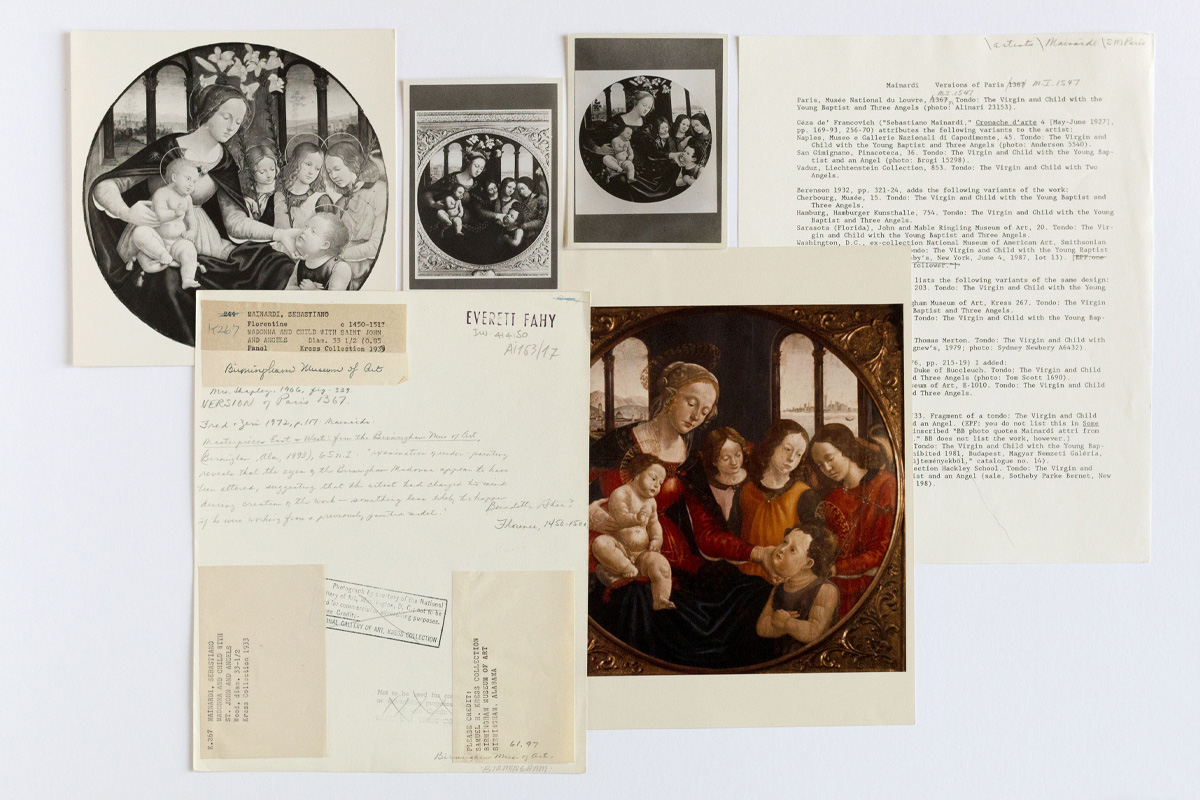

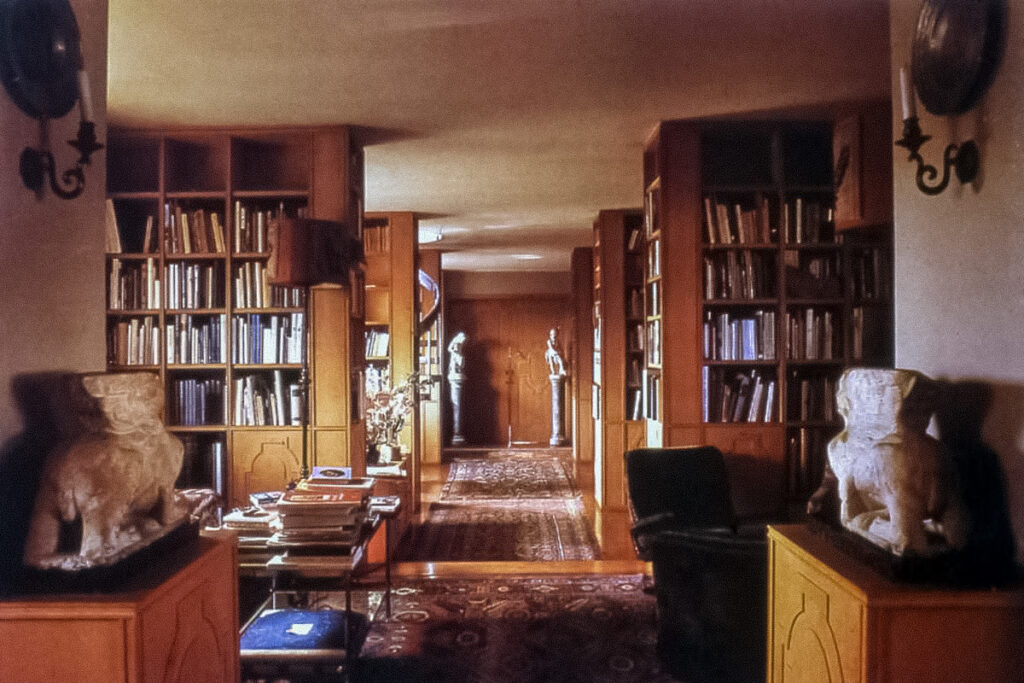

L’eredità di Zeri è come una pianta che sviluppa sempre nuovi germogli.

di Leonardo Piccinini

Per far riemergere il ruolo centrale di Roberto Longhi nella riscoperta novecentesca di Giacomo Ceruti è necessario ripercorrere il ruolo dello studioso nella ricostruzione critica di molti fatti salienti della storia dell’arte lombarda, con particolare attenzione al suo contributo sul Seicento e il Settecento. Abbiamo capito, anche attraverso altre relazioni lette in queste giornate di […]

di Alessandro Morandotti

di Daniele Benati

In occasione della mostra parigina del 1934 Les peintres de la réalité[1], Longhi faceva una specie di recensione in un’auto-intervista – un espediente che a lui piaceva molto come modo informale per esprimere le proprie idee. Ricordiamo che si trattava una mostra che ha ridimensionato la nostra visione della storia della pittura francese del Seicento. Longhi, […]

di Keith Christiansen

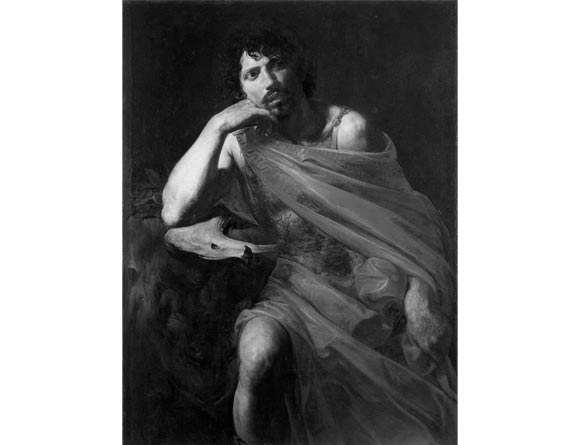

Spetta a Mitsumasa Takanashi, che ringrazio sentitamente per la preziosa collaborazione offertami con la messa a disposizione del suo ricco materiale fotografico, quello che può ritenersi il più importante recupero ludovichiano degli anni più recenti, meritevole di un’eco ben maggiore di quella sinora ricevuta[1]. Mi riferisco al grande lacerto[2] di un dipinto, assai noto in […]

di Alessandro Brogi

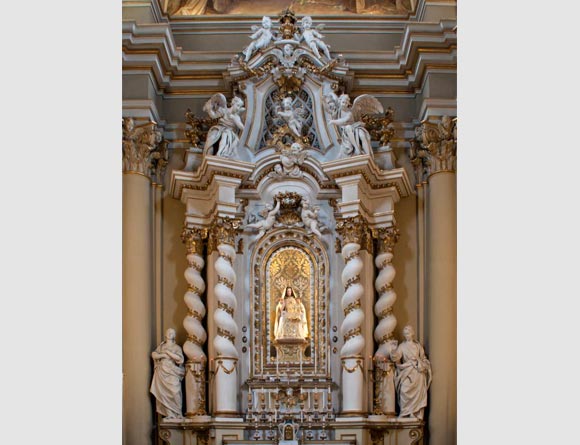

A parte il diverso e maggiore coinvolgimento con gli strumenti pratici dell’operare, rispetto ai pittori, era un’altra la difficoltà che, per la scultura in stucco, finiva per rendere fino ad un certo punto vana la pur militante promozione liberale delle arti nella quale si identificava l’istituzione stessa dell’Accademia Clementina[1]; era la necessità, in pratica, di […]

di Stefano Tumidei

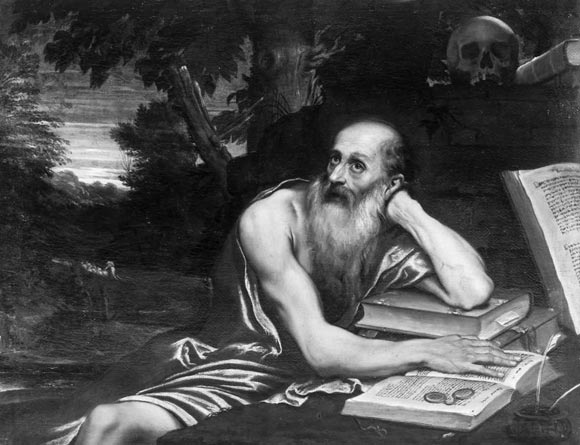

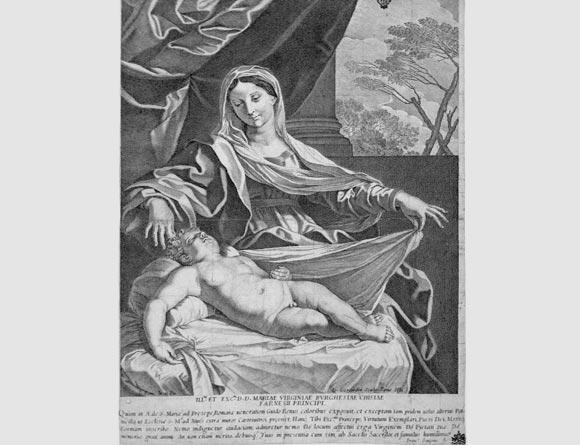

Oltre a Bologna, è Roma il luogo dove, nella prima metà del Seicento, fu realizzata la maggior quantità di traduzioni da Guido Reni. La fortuna delle opere del pittore in questo contesto non fu influenzata da lui, ma ebbe origine da iniziative del collezionismo, del mercato e degli intagliatori stessi. Gli incisori che a queste […]

di Francesca Candi

Non è certo facile ricostruire il pensiero di Federico Zeri sulla natura morta italiana, e in particolare su quella romana fra il 1630 e il 1670, dal momento che, con la folgorante eccezione dello studio sul Maestro di Hartford[1], comunque dedicato a fatti ben più antichi, egli non scrisse mai su questi argomenti. Tentai inutilmente […]

di Ludovica Trezzani

Gli studi Quando nei primi anni Sessanta Federico Zeri cominciò a frequentare J. Paul Getty a Londra, il grande conoscitore era già un appassionato studioso di natura morta da almeno una decina d’anni. Non ci sorprende quindi che in un articolo del 1985, rievocando le sue visite a Sutton Place, Zeri scrivesse che nella biblioteca […]

di Andrea Bacchi, Elisabetta Sambo