A parte il diverso e maggiore coinvolgimento con gli strumenti pratici dell’operare, rispetto ai pittori, era un’altra la difficoltà che, per la scultura in stucco, finiva per rendere fino ad un certo punto vana la pur militante promozione liberale delle arti nella quale si identificava l’istituzione stessa dell’Accademia Clementina[1]; era la necessità, in pratica, di un’inalienabile dipendenza dal cantiere architettonico, con l’ulteriore svantaggio di rappresentarne un episodio importante sì, ma non così necessario, specie in quelle fabbriche chiesastiche per le quali un’amministrazione centrale partecipava alle spese, ma solo per la parte muraria[2]. In questo senso, la più volte sottolineata vivacità edilizia che caratterizza la seconda metà del secolo nelle Legazioni[3] non si accompagna tout court ad una corrispondente mole di commissioni per i decoratori plastici, almeno per gli scultori di figura. Giacché la pratica, forse meno nobile ma più saldamente collegata alle esigenze di un irrinunciabile decoro edilizio, dello stuccatore ornatista meriterebbe forse un discorso a parte. Si veda almeno, nel racconto del figlio Filippo, la vicenda di Antonio Scandellari, il quale, pur avendo esordito come statuario, «vedendo poi che il lavorare di figura si guadagnava poco si cominciò a diletare di fare di Ornati e di Architettura, cioè fare ornamenti di Altari e ornar Capeline»[4]. Passare all’ornato, per uno scultore di figura, era più spesso l’inevitabile approdo di un mancato inserimento professionale, quando non l’unica alternativa praticabile in anni effettivamente difficili per tutti quali sarebbero stati gli ultimi del secolo. Era poi eventualità non così remota in Romagna dove anche le opportunità lavorative offerte dai Sepolcri Quaresimali non abbondavano[5], mentre le redini dell’offerta professionale in campo edilizio rimanevano saldamente in mano alle solite più versatili dinastie di costruttori lombardi e ticinesi.

“Passare all’ornato, per uno scultore di figura, era più spesso l’inevitabile approdo di un mancato inserimento professionale, quando non l’unica alternativa praticabile in anni effettivamente difficili per tutti quali sarebbero stati gli ultimi del secolo.”

Il forlivese Francesco Andreoli († Tossignano, 1815), che vide in poco più di un decennio chiudersi la sua parabola di scultore di figura, nonostante gli incoraggianti inizi avvenuti sotto l’auspicio degli studi clementini, aveva forse più motivo di lagnarsi con la sleale concorrenza in patria del conterraneo Luigi Acquisti che con la sua cattiva sorte. Ma dopo le prime prove forlivesi alla Balugani, nel senso di un barocchetto raffreddato e semplificato, di palazzo Corbici e di casa Sassi – il Ratto di Proserpina in fondo al cortile che, sulla base di certe testimonianze locali, gli si potrebbe con agio restituire[6] – e l’aggiornata svolta sul gusto in voga a Bologna fra il ’75 e l’80 delle due statue datate 1783 nello scalone monumentale dell’Ospedale (figg. 1-2), il credito di Andreoli presso i suoi committenti era rapidamente sfumato ed è lo stesso Oretti ad annotare come al volgere della fortuna una scelta obbligata si imponesse allo scultore: «e perciò vuole tentarla col passaggio allo stuccatore cosa che pregiudicherebbe alla abilità che ha nella figura»[7].

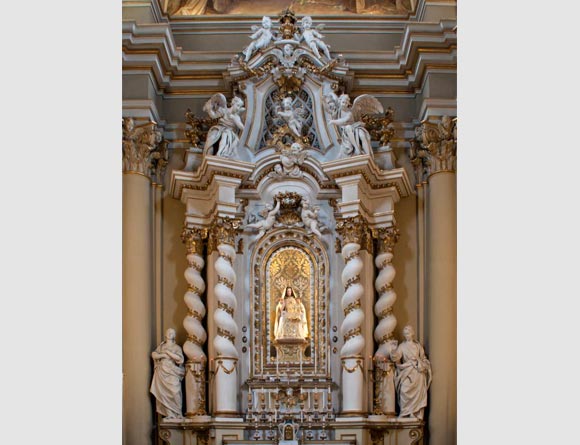

Meno drammatica, tutto sommato, la rinuncia di Luigi Morelli plasticatore, che noi conosciamo per le due briose statue nello scalone del Palazzo Vescovile di Imola (figg. 3-4) e per quelle decisamente meno riuscite a coronamento dell’ancona maggiore in San Francesco a Lugo; ma si tratta di un caso che risponde piuttosto alla logica della mobilità dei ruoli all’interno di un’affiatata équipe familiare di costruttori nella quale la personalità di spicco è naturalmente il fratello Cosimo[8]. E se anche non incontreremo più prove di Luigi plasticatore, la sua presenza nei cantieri affidati all’affermato fratello architetto sarà costante ed insostituibile.

“Si può solo immaginare quale capillare e talvolta affannosa pianificazione del proprio lavoro Antonio Trentanove fosse costretto a condurre allo scopo di aggiudicarsi una sequenza di commissioni il più possibile protratta nel tempo.”

Si può solo immaginare, sulla base delle lettere pubblicate da Pasini relative alla commissione di Saludecio[9], e di quelle che si produrranno più avanti per palazzo Mortani-Giorgi di Santa Sofia (Forlì), quale capillare e talvolta affannosa pianificazione del proprio lavoro Antonio Trentanove fosse costretto a condurre allo scopo di aggiudicarsi una sequenza di commissioni il più possibile protratta nel tempo. Ma se pure i toni di drammatica urgenza con i quali egli aveva perorato presso l’Amministrazione del Rubicone la commessa dei lavori di Saludecio possono spiegarsi con la gravità dei tempi (correva il 1798), quando un po’ dovunque «era total mancanza d’operazioni grandiose nelle Arti»[10], le analoghe incalzanti richieste avanzate dieci anni prima a Luigi Mortani di Santa Sofia, amministratore dei beni ecclesiastici per conto del granduca di Toscana, possono alla fine indurre al sospetto, dal momento che esse cadono negli anni di maggior fortuna professionale dell’artista. O piuttosto devono far riflettere sulle difficoltà reali, per gli scultori in stucco, di garantirsi entro certi margini un esercizio dell’arte pienamente liberale, svincolato dal rischio di quell’inattività forzata che sempre si riproponeva allorché un’impresa veniva portata a compimento. D’altra parte non erano certo solo gli scultori a sperimentare quella fitta rete di referenze, pareri richiesti e non richiesti, relazioni epistolari (di cui appunto ci è talvolta giunta notizia) che presiedeva l’esito di un’allogazione. Anche più infido era il terreno per gli architetti, ove le rivalse fra colleghi andavano dai libelli polemici, alle diatribe accademiche fino alle stesse perizie tutt’altro che imparziali sulle realizzazioni altrui[11]. Ben lo sapeva il vecchio Giuseppe Antonio Soratini che nel chiuso del suo convento classense, poco oltre la metà del secolo, affidava ai posteri – «un qualche Religioso, studioso Artefice Converso che voglia d’aplicare […] alla Professione dell’Architettura»[12] – la difficile arte di contemperare col cristiano ritegno le inevitabili scaltrezze che egli stesso aveva dovuto imparare negli anni della sua lunga attività di progettista:

E sebbene in tutte le cose, oltre al valore delli Professori, fa quasi sempre bisogno del favore de’ boni amici e patroni, e del bon incontro della fortuna per non esser superati dagli inferiori, nonostante il tutto deve farsi cristianamente[13].

“Non pare tuttavia che debbano sussistere dubbi sul differente livello di equiparazione sociale raggiunto dall’architetto nei confronti dello scultore.”

Non pare tuttavia che debbano sussistere dubbi sul differente livello di equiparazione sociale raggiunto dall’architetto nei confronti dello scultore. Un’indagine abbastanza sistematica condotta nell’Archivio Notarile di Faenza per gli anni in cui era più probabile imbattersi in documenti riguardanti Antonio Trentanove (1780-1804) ha finito piuttosto per rivelare l’ingente mole di atti relativi a compravendite immobiliari, mediazioni, perizie che costituivano la parte determinante della stessa attività del capomastro e dell’architetto, con un conseguente elevarsi del loro livello economico talvolta oltre la soglia del lecito (e sui non chiari traffici di Gioacchino Tomba negli anni dell’Amministrazione Pontificia le magistrature giacobine apriranno in effetti un’inchiesta)[14]. Niente a che vedere, è ovvio, con lo status ancora artigianale del plasticatore – in ambito faentino la verifica, oltre che su Trentanove, si può condurre ugualmente sui Ballanti Graziani – alle prese per di più coi materiali tipici del cantiere, il gesso, la calcina, la sabbia, il ferro per le armature interne, senza che, nella maggior parte dei casi, si avverta neppure la necessità di quelle vincolanti regolarizzazioni del lavoro costituite dai patteggiamenti notarili che invece sanciscono di norma per gli scalpellini la loro stessa responsabilità pratica sui materiali (la pietra ed il più costoso marmo).

E a proposito del medesimo ambito operativo che in definitiva assomma lo stucco alla realtà degli intonaci architettonici, qualcosa potrebbero dire anche le vicende relative alla conservazione dei monumenti, dove le esigenze di manutenzione e di rinnovamento hanno in genere prevalso sull’attenzione ai materiali originali; senza parlare dei salvataggi di intere imprese plastiche, per se stesse inamovibili, qualora la distruzione o il riattamento dell’edificio li rendesse necessari, che in pratica si contano sulle dita di una mano. Di fronte alle innegabili difficoltà tecniche, infatti, solo il prestigio e la fama di Giuseppe Maria Mazza (Bologna, 1653-1741) ha talvolta convinto all’impresa[15].

“…qualcosa potrebbero dire anche le vicende relative alla conservazione dei monumenti, dove le esigenze di manutenzione e di rinnovamento hanno in genere prevalso sull’attenzione ai materiali originali”

Per Antonio Trentanove si potrebbe allora esordire con l’inedito frammento di una sua Virtù giovanile (cat. 3; fig. 5), inconsultamente sbriciolata con la compagna nella recente rimozione dell’altare nella piccola chiesa sconsacrata di San Francesco Regis a Forlì, in origine chiesa dei Poveri della Misericordia come in effetti la ricorda Oretti sia nella breve biografia dedicata allo scultore sia nel brogliaccio di appunti presi nel corso della sua perlustrazione romagnola del 1777[16]. Stupisce che, viceversa, nessuna memoria scritta se ne conservasse in città, non tanto nella più tarda serie di guide (Casali, Mazzatinti, Casadei) quanto a partire dalle stesse pagine contemporanee del cronista Pietro Baccari, il quale ricordando l’apertura al pubblico della chiesa nel 1772, dimostra di conoscere solo i nomi dei pittori che vi avevano lavorato: David Zanotti, quadraturista bolognese di sicuro prestigio già a queste date, e Giuseppe Marchetti, che in effetti a Forlì sarebbe stato difficile non avere presente, dal momento che ancora per decenni egli rappresenterà una seppur misera gloria per la città ed il contado[17].

Anche se non si sa bene cosa pensare del non breve lasso di tempo che intercorre fra il 1766, anno dell’ultima affermazione clementina, e questo 1772 (ci fu forse un tentativo rivelatosi presto senza sbocco di trovare spazio a Bologna, o un viaggio di studio, o, ed è la cosa più probabile, un’inevitabile lunga sequenza di piccoli incarichi difficili da documentare ma necessari ad acqui- stare credito in zona), è certo che questa di Forlì rappresenta una delle prime uscite in pubblico di Antonio, da contare nel gruppo delle altre già note e pressappoco contemporanee, nelle chiese carmelitane di Lugo e di Rimini (catt. 25, 28; figg. 6-13). Ragioni di stile poi associano, quasi un medesimo pensiero figurativo reiterato più volte ma in tempi strettissimi, le due Virtù dell’altare del Carmine in San Giovanni Battista a Rimini con questa di Forlì, al punto che riesce naturale integrare mentalmente il busto che solo ci è giunto con la statura ed i panneggi ampi e squadernati di quelle. In modo del tutto analogo, d’altra parte, sul grezzo dell’impasto di calce e sabbie sempre più fini, Antonio qui stende l’ultima mano di gesso[18], mescolato con polvere di marmo, quando ha già realizzato il rilievo, e l’effetto finale diviene quello di una materia intenerita e molle, da condurre a compimento col solo pennello intinto nello stucco reso infine liquido come vernice, e con pochi occasionali colpi di stecca.

“…l’effetto finale diviene quello di una materia intenerita e molle, da condurre a compimento col solo pennello intinto nello stucco reso infine liquido come vernice, e con pochi occasionali colpi di stecca.”

Molto dei toni cantabili, lievemente sentimentali della sua più matura statuaria è già qui riconoscibile, anche se il piglio più ardito delle terrecotte clementine, e soprattutto di quella per la confraternita di San Girolamo (cat. 30), che dovrebbe cadere prima del ’71, fa presagire sviluppi più classicamente mirati. Di un classicismo al solito inteso come nobiltà di forme, come rinnovata aderenza a tipi fisionomici dalle più sottili sfumature psicologiche, come panneggiare naturale; un classicismo che infine rivelasse la sua diversa matrice colta, urbana e nella fattispecie clementina, rispetto all’antiquato dialetto lombardo, talvolta del tutto grosso ed approssimato che in genere si sentiva parlare in Romagna. E se un’opinione di sé dovette fin da principio appuntarsi nella mente di Antonio, questa faceva certo tutt’uno con la consapevolezza di essere pervenuto alla scultura per altra e più nobile strada che non fosse la logica del cantiere e quella del mestiere appreso per pratica familiare: lui, figlio di un povero artigiano, statuario per studio e vocazione[19].

Note

- [1]Zamboni 1979, p. 211; Benassi 1988, pp. 65-72; Fioravanti Baraldi 1992; Biagi Maino 2005.

- [2]Mostra della scultura 1965, p. 33.

- [3] Emiliani 1968, pp. 12-20; Fabbri 1976; Matteucci 1977 e 1988, pp. 112-118. Sulle committenze artistiche dei cardinali legati di Romagna si veda Tumidei 2006.

- [4] Oretti sec. XVIIIa, cc. 299r-304v: Vita di Filippo Scandellari scultore bolognese scritta da lui medesimo, c. 300r.

- [5]Sugli apparati effimeri in Romagna: N. Pirazzoli, scheda Catafalco in memoria dell’arcivescovo Cantoni, Ravenna, in Giuseppe Pistocchi 1979, pp. 118-119; Golfieri 1980a; Lenzini 1983; Pasini 1983.

- [6] Un breve profilo di Francesco Andreoli si trova fra le carte di Giovanni Casali (BCSFo, Fondo Piancastelli, Carte Romagna, 177.254). Oltre al Ratto di Proserpina nel cortile di casa Sassi (poi palazzo Masini, cfr. Casadei 19292, p. 102), Casali ricorda dello scultore «gli Angeli posti sull’altare di San Domenico. Tutte le figure e stucchi della chiesina di sotto del fu sig. Antonio Ranieri Biscia» (opere perdute). *Sullo scultore Riccòmini 1977, pp. 139-140, schede 210-212; si veda anche Viroli 2003, pp. 145-146, in cui nel breve catalogo dell’artista è annoverato anche il gruppo scultoreo di palazzo Sassi qui citato.

- [7] Oretti sec. XVIIIb, ms. B 124, c. 281.

- [8] Riccòmini 1963a, p. 59 nota 21; Lenzi 1977; Matteucci, Lenzi 1977, pp. 203- 205, 209-210, 214, 220, schede 4, 6, 16, 18, 21; Matteucci 1979. Su Cosimo Morelli (Imola, 1732-1812) cfr. anche Righini 21012a; per le statue di Luigi Morelli nel Palazzo Vescovile di Imola cfr. Il Museo e la Pinacoteca 2006, pp. 10.

- [9] Pasini 1967.

- [10] Zanotti 1925, p. 149.

- [11] Pasini 1985b.

- [12] Soratini [1759] 1979, p. 36.

- [13]Soratini 1985, p. 69; Rimondini 1985, p. 34.

- [14]Golfieri 1957, p. 107. Per l’attività di perizie, compravendite immobiliari degli architetti faentini nella seconda metà del Settecento si segnalano soltanto, in attesa di ricerche più mirate, i seguenti atti inediti: per Gioacchino Tomba, not. L.M. Emiliani, vol. 3742, 16 febbraio 1776, not. A. Roverelli, vol. 4695, 5 febbraio 1783; F. Foschini, 4674, ad vocem; Missiroli, 4676, ff. 88, 110, 162, 173, 266. Per Giambattista Boschi, not. Romagnoli, vol. 4803, 13 marzo 1798. Per Giuseppe Pistocchi, F. Foschini, 4674, 3 febbraio 1781 e 26 febbraio 1782.

- [15] Nel 1810 Angelo Venturoli curò il trasporto e la collocazione nella parrocchiale di Minerbio del gruppo con l’Eterno Padre in gloria di Giuseppe Mazza già nella chiesa bolognese di San Gabriele delle Monache Scalze; l’opera fu poi restaurata da Giacomo de Maria. Con esiti meno felici a Rimini, nel 1916, fu rimontato il grande pannarone di San Gaetano nella chiesa di San Giovanni Battista a fronte dell’altare di Antonio Trentanove (cfr. Riccòmini 1972, pp. 104, 107, schede 127, 135; Pasini 2010b, pp. 27, 30; Id. 2013, pp. 503-505, fig. 17).

- [16] Oretti [1777] 1974a, p. 55. *L’autore ha presentato questa Virtù, acquisita nel 1990 dalle Collezioni Comunali d’Arte di Bologna, dapprima nell’unico saggio a stampa da lui dedicato allo scultore riminese (Tumidei 1990) e in seguito nel catalogo della mostra Presepi e terrecotte 1991, pp. 141-142, scheda 46.

- [17] Baccarini 1745-1850, c. 7. Su David Zanotti: roli 1977, p. 298; Bollini 2002; su Giuseppe Marchetti: Viroli 1986 e 1996, pp. 179-189, schede 163-195.

- [18] Carradori 1802, p. XV; Veggiani 1985, p. 180.

- [19] Cfr. qui Regesto.

Pubblicato in Stefano Tumidei, Antonio Trentanove e la scultura del Settecento in Romagna, a cura di Andrea Bacchi e Silvia Massari, Bologna, Fondazione Federico Zeri, 2016, pp. 85-99.

27 Settembre 2017