Si chiama ‘Sculptura’, e non potrebbe esserci titolo migliore; ma in questa rassegna sono esposti pezzi che restituiscono bene le mille facce dell’arte plastica, che non è sempre facile ricondurre a un minimo comun denominatore [la mostra è progetta da Ruggero Moncada Architects, Ndr.]. Nel linguaggio della storia dell’arte del passato con ‘sculptura’ si intendeva prima di tutto la scultura che Michelangelo indicava “per via di levare”, quella cioè in marmo, sempre contrapposta a quella per “via di porre”, la vera e propria ‘plastica’, ovvero tanto i bronzi quanto le terrecotte. Solo più tardi, grossomodo a partire dall’età di Canova, anche i gessi avrebbero acquisito lo status di opera d’arte, laddove la tecnica della maiolica, già da tanto tempo si era svincolata dalla mera produzione di oggetti d’uso per licenziare delle ‘figure’.

Poi, si sa, con il Novecento gli artisti avrebbero sollevato a nuova dignità tutti o quasi i materiali possibili. Le opere che si possono ammirare in questi giorni a Modenantiquaria, nella IV edizione di “Sculptura”, sono quindi in marmo, bronzo, terracotta, gesso, maiolica, ma anche – ed è un salto notevole – in poliuretano espanso (il Greto di torrente, un classico tappeto-natura firmato e datato 1985 da Piero Gilardi); senza dimenticare l’avorio. E a volte si gioca persino con i materiali: l’Avorio di Umberto Milani (1950) è una suggestiva forma in gesso, che sembra evocare l’arte cicladica.

Ma procediamo in ordine cronologico, ancora con un altro materiale, lo stucco, e una tecnica, quella dello stampo, che non è immediatamente associabile all’arte del primo Rinascimento: la quattrocentesca Madonna col Bambino è un esemplare realizzato a stampo, appunto, in stucco policromo, di uno scultore della cerchia di Lorenzo Ghiberti – che, detto per inciso, è anche uno dei padri della storia dell’arte, con i suoi Commentari. A cavallo tra XV e XVI secolo è il raro Busto di giovane in armatura, in terracotta, del cremasco Agostino De Fondulis, appartenente ad una delle più importanti dinastie di plasticatori, attivi tra Lombardia e Veneto, che solo oggi cominciamo a conoscere e distinguere bene. Già dell’inizio del Cinquecento, invece, è forse la Madonna seduta con il Bambino in maiolica, di manifattura romagnolo-marchigiana, la cui smagliante policromia è in perfetto stato di conservazione.

Più numerosi, naturalmente, sono i pezzi di età barocca, tanto in terracotta quanto in marmo, bronzo e avorio. Il nucleo più significativo è rappresentato da quelle piccole terrecotte emiliane – non bozzetti, non modelletti – eseguite da subito per un sofisticato collezionismo, e giunte a noi con patine e policromie originali.

Innanzitutto, il monumentale Busto di Pietro Ercole Fava di Giuseppe Maria Mazza, opera eccezionale per il genere (un ritratto, raro nella produzione in terracotta di questa scuola) e per l’identità dell’effigiato. Del brillante seguace di Mazza, Carlo Sarti, si espone una Madonna sempre a rilievo, mentre a Gaetano Gandolfi più noto come pittore, è stato riferito un sorprendente gruppo di due Mori accanto a un forziere, un soggetto che sembra sfuggire a una più precisa definizione [L’opera di Gaetano Gandolfi è stata sostituita prima dell’apetura da una Santa Caterina d’Alessandra lignea di scultore veneto, di legno policromo dorato (1370/1390, altezza cm. 56, Ndr.]. Chiude questa sequenza il bel Compianto destinato alla devozione privata opera di Giacomo De Maria.

In bronzo, invece, sono i due singolari Ercole e Bacco bambini, prodotti nella Roma del Settecento, attestati nella collezione di Francesco Taccone, marchese di Sitizano (1762-1818). Sempre dell’officina romana è il busto all’antica in marmi policromi raffigurante Giulio Cesare, e all’Urbe rimanda anche uno dei pezzi più eccentrici di questa rassegna, il magnifico rilievo in avorio con Sant’Agnese sul rogo, di Dominikus Stainhart, memore della statua in marmo con lo stesso soggetto di Ercole Ferrata in Sant’Agnese in Agone.

Ma un’opera davvero chiave di questa edizione di “Sculptura”, per il suo rapporto strettissimo proprio con la città che la ospita, è certamente il Francesco III d’Este duca di Modena a cavallo del carrarese Francesco Antonio Cassarini (firmata e datata 1750), una preziosa testimonianza in marmo di un’opera pubblica modenese andata perduta.

L’età neoclassica è qui rappresentata da due busti ritratto in marmo: uno del romagnolo Raimondo Trentanove, allievo di Canova a lungo attivo a Roma; un altro del piemontese Amedeo Lavy, formatosi anch’egli nell’Urbe. A cavallo tra Neoclassicismo e la nuova scultura realista dell’età di Courbet, è Jean-François Legndre-Héral, il cui Sileno ebbro in terracotta appare ai nostri occhi come una rimeditazione ottocentesca del Sileno ebbro del napoletano d’adozione Jusepe de Ribera.

Al 1891 risale il Fanciullo di Nazareth dello scapigliato lombardo Eugenio Pellini, un marmo che è un corrispettivo milanese del mondo del napoletano Vincenzo Gemito (non a caso l’opera è nota anche come Monello). La seconda metà del Novecento, da sola, pareggia o supera per presenze quelle di ciascuno dei secoli precedenti; ed è una selezione di tutto rispetto per varietà e qualità.

Bellissimo il già astratto Richiamo in bronzo di Mirko Basaldella, più volte esposto (1952); altrettanto moderna, seppur figurativa, la Donna che salta la corda in gesso di Luciano Minguzzi del 1953, anno a cui risalgono i Cavalli in ceramica del pittore Aligi Sassu, di una policromia raggiante. Sempre sulla luce, ma per sottrazione, per attraversamento, giocano i Controluce di Pietro Consagra: quello qui esposto, in ferro dipinto e bronzo, è del 1976. Chiude il marmo del cileno Pablo Atchugarry, del 2022: un’opera astratta, ma al contempo di classica, nobile compostezza, un’invenzione perfetta per chiudere quest’antologia.

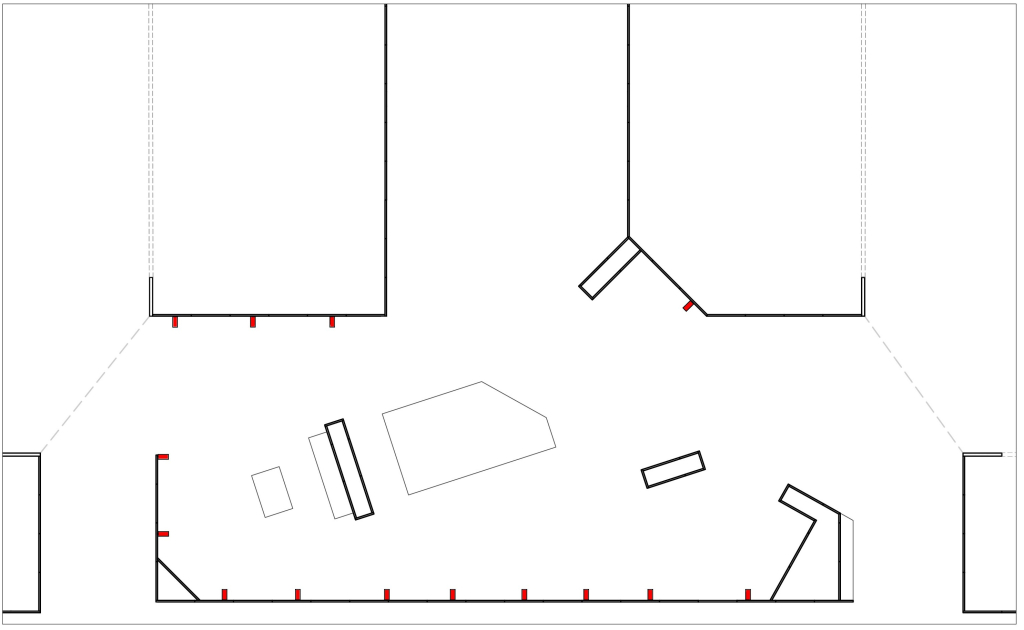

* Il testo che pubblichiamo accompagna la versione analogica del catalogo della mostra Sculptura, aperta al pubblico durante l’edizione 2025 di Modenantiquaria (8-16 febbraio 2025) con opere provenienti da gallerie parte dell’Associazione Antiquari d’Italia. Cliccando sui rispettivi link è possibile scaricare la lista completa delle opere esposte e planimetria della mostra (courtesy of Ruggero Moncada Architects).

12 Febbraio 2025