Inti Ligabue è l’erede di una dinastia che da anni intreccia imprenditorialità, cultura e passione per la scoperta. Tutto ha origine nel 1919, quando suo nonno Anacleto, reduce dalla Prima Guerra Mondiale e cameriere ferroviario, trasforma un servizio di mensa militare in una pionieristica impresa di catering navale. Negli anni Sessanta, suo figlio Giancarlo prende le redini, portando il gruppo oltre i confini nazionali e lanciando in parallelo un secondo “impero”: quello delle esplorazioni scientifiche. Nel corso della sua vita, finanzia oltre 130 spedizioni archeologiche attraverso i cinque continenti e costruisce una collezione unica nel suo genere. Nel 1973 fonda il Centro Studi e Ricerche Ligabue, che oggi, grazie alla guida di suo figlio Inti, è diventato la Fondazione Giancarlo Ligabue, un unicum in Italia nel promuovere ricerca e divulgazione in paleontologia, archeologia ed etnologia. Come suo padre, Inti è alla guida della Ligabue Spa, sostiene la ricerca e porta avanti un collezionismo appassionato, capace di far dialogare passato e contemporaneità. Ce ne parla in questa intervista.

Partiamo dagli inizi. Sei uno dei pochi veneziani nati e cresciuti a Venezia che vivono ancora in città.

Sono nato a Venezia il 17 aprile 1981, da madre boliviana e padre veneziano, Giancarlo Ligabue. I miei genitori si sono conosciuti a Roma, mentre mia madre lavorava presso la FAO – e non, come molti pensano, nella foresta amazzonica, per via delle esplorazioni di mio padre. Mi sento profondamente veneziano – tanto da non aver mai lasciato la città –, ma la mia radice sudamericana è qualcosa che sento nel profondo; non è solo un’origine, ma una dimensione intima e autentica, che si riflette nella mia passione per le culture precolombiane. Il mio nome, Inti, significa “Dio del Sole” in lingua quechua ed è ancora molto diffuso in Bolivia e Perù.

Quando è nato il tuo interesse per il collezionismo? Mi chiedo se il primo oggetto del tuo desiderio sia stato precolombiano…

Sono cresciuto circondato da oggetti d’arte e da culture diverse, ma la mia passione verso l’arte e la bellezza nasce quando, giovanissimo, inizio a digitalizzare l’archivio di mio padre: lettere, cataloghi, biglietti scritti a mano – al tempo non esisteva nulla di elettronico. Studiando la straordinaria rete di rapporti che legava Giancarlo ai più grandi mercanti e galleristi europei, ho sentito una sorta di chiamata, profonda e osmotica. Ma il primo oggetto della mia raccolta non è stato precolombiano, bensì africano. Diciotto anni fa ero alla ricerca di un reliquiario KOTA – siamo in Africa, nel Gabon – ma rimasi folgorato da una maschera PUNU; bianca, in caolino, dal volto quasi orientale, di una bellezza atemporale. Fu amore a prima vista. La comprai senza nemmeno trattare il prezzo.

In che misura ritieni che tuo padre abbia influenzato il tuo percorso di collezionista?

In realtà, non c’è mai stato un vero passaggio di testimone. Mio padre aveva già cinquant’anni quando sono nato… La sua figura è sempre stata quella di un ricercatore e di un esploratore, da quando decise di finanziare gli scavi guidati da Philippe Taquet, che portarono alla scoperta di due dinosauri – uno dei quali è oggi esposto presso il Museo di Storia Naturale di Venezia, intitolato proprio a Giancarlo. Nel corso della sua vita ha sostenuto centinaia di spedizioni archeologiche in tutto il mondo, e la sua raccolta è sempre stata finalizzata alla ricerca e alla produzione scientifica. Era un progetto profondamente orientato allo studio. Il mio percorso, invece, si caratterizza per una vocazione più divulgativa.

C’è stato un momento preciso in cui hai sviluppato questa consapevolezza?

Si, nel 2015, quando presentai parte della collezione di mio padre al Museo Archeologico di Firenze, nella mostra d’arte precolombiana “Il mondo che non c’era”, accanto a capolavori del Musée du Quai Branly di Parigi e prestigiose collezioni internazionali. Mio padre era scomparso da poco e quella mostra ha forse rappresentato un simbolico passaggio di consegne. Ricordo con chiarezza il momento in cui entrai nelle sale e vidi gli oggetti esposti, ordinati per cultura e tipologia artistica: ne percepii l’intensità e compresi che non potevano restare confinati in un contesto privato. Dovevano essere condivisi. Da quel momento, con la Fondazione Giancarlo Ligabue, abbiamo promosso mostre nei principali musei del mondo, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle culture tribali, precolombiane e africane. È questo, oggi, il senso del mio approccio al collezionismo.

Un collezionismo, dunque, orientato alla divulgazione e alla condivisione. Ti ispiri a qualcuno in particolare?

Ammiro profondamente figure come quella della famiglia Rovati [Fondazione Luigi Rovati, ndr.], che ha saputo costruire una collezione eclettica, coerente e al tempo stesso aperta, decidendo di metterla a disposizione del pubblico attraverso un museo. È un modello che sento vicino, e che intendo seguire nella futura sede della Fondazione Ligabue, al primo piano di Palazzo Erizzo a Venezia. Sia nel collezionare che nell’esporre, non prediligo allestimenti geografici o temporali, ma dialoghi di forme, concetti e geografie.

Oltre al desiderio di condividere, c’è qualcos’altro che ti spinge a collezionare?

Ricordo perfettamente un episodio della mia infanzia: mi trovavo a Olduvai, in Tanzania, nella Rift Valley dove nacque il genere Homo, insieme a mio padre e Donald Johanson, il paleo-antropologo che scoprì Lucy. Camminando, trovai una pietra dalla forma particolare, simile a una goccia: era un’amigdala di quarzo, risalente a circa 7000 anni fa. È noto che i primi Homo sapiens – e forse già gli australopitechi – collezionassero amigdale e pietre dalle forme singolari. Perfino Tutankhamon era un collezionista di bastoni da passeggio… Capii già da bambino che collezionare è un qualcosa di atavico. Non è semplice ossessione o accumulazione. E noi collezionisti dobbiamo essere poeti narranti di queste culture e questi oggetti. Perché alcuni di loro sono universali, toccano corde che non riusciamo a descrivere; e sono loro a sceglierti, non viceversa.

Mi sembra che questa dimensione del trascendere culture, luoghi e tempi sia il cuore stesso della tua collezione. Puoi raccontarcela, e descriverci come si è evoluta a partire da quella di tuo padre?

L’interesse di Giancarlo nacque con l’antichità classica (Roma, Grecia, l’Etruria) e si ampliò alla fine degli anni Sessanta con l’acquisto di una maschera di Teotihuacan, che avviò la sua passione per l’arte precolombiana. Questa si consolidò con l’acquisizione della Venere Ligabue, idolo femminile battriano del III millennio a.C., pezzo unico nel suo genere, insieme a una scultura sorella che è oggi al Miho Museum in Giappone. La collezione si è poi estesa all’arte mesopotamica, etnografica e tribale, e io stesso ne ho ampliato i confini, seguendo la traiettoria tracciata da mio padre, ma includendo anche grafica, disegno, pittura veneziana (antica e contemporanea) e fotografia. Oggi la collezione abbraccia un arco vastissimo, dalle prime espressioni simboliche del Paleolitico fino all’arte contemporanea più astratta.

C’è un’opera della tua collezione a cui sei particolarmente legato, sia per valore artistico sia per valenza emotiva?

Senza dubbio la “Testa grottesca” attribuita a Leonardo da Vinci, autenticata da Luisa Cogliatti Arano e protagonista della mostra “De’ visi mostruosi” a Palazzo Loredan: un viaggio nell’uso leonardesco del volto deformato per studiare le emozioni, come annotato nel Codice Atlantico. Mio padre l’acquistò come un “disegno di scuola milanese”: un gesto guidato dal suo “occhio”, e non dalla formazione accademica. Quell’intuizione è ciò che ogni collezionista dovrebbe coltivare. Spero di farlo sempre meglio e di lasciarmi ispirare da questo sguardo attento nelle mie future scelte collezionistiche.

Quali sono state le tue ultime acquisizioni?

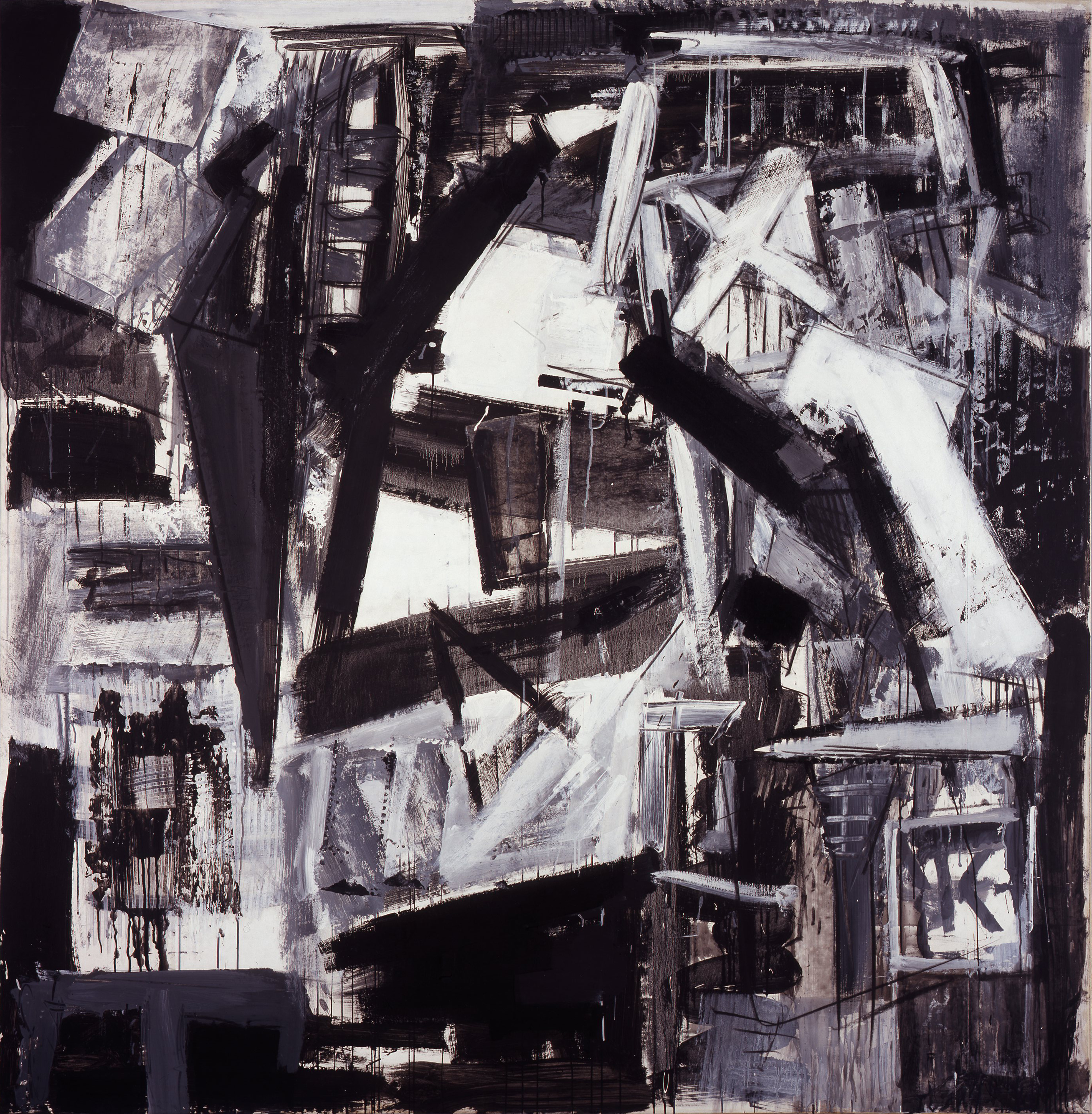

Un Flute stopper Biwar, un’Aripa della cultura EWA, una bellissima maternità Dogon. Poi ho acquistato anche un Tancredi del 1957.

Quando hai iniziato ad aprirti al collezionismo d’arte moderna e contemporanea?

Il mio interesse per l’arte contemporanea è nato leggendo il Manifesto spazialista del 1947. Da lì è scattata la passione per gli spazialisti veneziani, come Bacci, De Luigi, Rampin, Santomaso, Tancredi, Toffolo. Amo gli artisti veneziani per la loro capacità di tradurre nella pittura una qualità unica: la luce riflessa dall’acqua. Oggi seguo l’arte contemporanea sostenendo artisti legati a Venezia come Giorgio Andreotta Calò, Marta Spagnoli, Chiara Enzo, ma anche Nico Vascellari e Vera Lutter. Li colleziono e cerco, dove possibile, di accompagnarli nel loro percorso, pur riconoscendo che il ruolo centrale in questo senso spetta alle gallerie.

Le gallerie sono i canali principali attraverso cui acquisti? Oppure frequenti anche fiere e case d’asta?

Ho rapporti consolidati con alcuni galleristi, basati su fiducia e amicizia profonda. Viaggio spesso per visitare fiere internazionali – la mia preferita è Tefaf Maastricht, unica per l’ampiezza cronologica che offre: ottomila anni di storia in un unico luogo. Acquisto anche tramite case d’asta, che oggi dominano il mercato grazie alla loro capillarità e alle strategie di marketing, ma che spesso sottraggono all’acquisto quella dimensione romantica e intima, lasciando un’impronta permanente sull’oggetto, nel bene e nel male. Continuo a preferire quelle gallerie che sono garanti di qualità, conservazione e autenticità dell’opera. È un modello che va tutelato.

Immagino che tu abbia rapporti costanti con critici e storici dell’arte.

Certo, è un passaggio imprescindibile. Nel tempo abbiamo lavorato con storici di primo piano, a cominciare da Pietro Marani, grande esperto di disegno; con Steven Hooper, specialista di arte oceanica, e con André Delpuech, autorevole curatore delle arti precolombiane, già al Musée du Quai Branly e poi al Musée de l’Homme. Ognuno di loro porta rigore scientifico, passione e una curiosità che ispira e sostiene le nostre pubblicazioni e iniziative espositive.

Un’ultima domanda: come si intrecciano e convivono le figure di Inti collezionista e Direttore della Fondazione Ligabue, e quella di Inti imprenditore?

Una compra, l’altra paga! Scherzi a parte, si tratta di un equilibrio dinamico, in cui l’una sostiene l’altra. L’anima di collezionista e divulgatore coltiva il desiderio di ricerca, scoperta e approfondimento; è da lì che nasce tutto. L’anima dell’imprenditore è quella che mi aiuta a organizzare e sostenere il tutto. Fa sì che la passione si trasformi in progetto, in mostra, in donazione. E fa sì che l’eredità culturale e scientifica della famiglia Ligabue continui a vivere e crescere nel tempo.

22 Luglio 2025