Correva l’anno 1954 quando Giovanni Testori rese nota la Sera sulla piazza oggi presso i Musei Civici di Torino, capolavoro assoluto della maturità di Giacomo Ceruti. Non un semplice dipinto, ma un vero proprio manifesto della cosiddetta peinture de la réalité, quella pittura che anche a oltre settant’anni di distanza continua a far parlare di sé e a ritagliarsi una fetta tutt’altro che marginale nel sistema dell’arte, tra mostre, pubblicazioni e mercato.

Ora come allora, è così che il brulicante mondo dei “diseredati” – come li chiamava Testori – si riconferma essere uno dei filoni più apprezzati dal pubblico. E, questo, anche perché nell’ultimo decennio le opere a tema pauperista, nonostante gettino le loro radici nel contesto socio-culturale del XVII e XVIII secolo, hanno iniziato sempre più a essere lette con occhi contemporanei, incrociando tematiche oggi al centro del dibattito globale. I soggetti rappresentati – mendicanti, umili lavoratori, madri indigenti e bambini scalzi – incarnano una realtà di estrema povertà che sebbene appartenga al passato trova ancora un’ampia eco nel panorama odierno, dove la disuguaglianza sociale e l’emarginazione delle classi meno abbienti non sembrano arretrare. È allora così, a fronte di una società sempre più attenta a promuovere una maggiore consapevolezza su temi di ingiustizia sociale, che questi dipinti vengono a configurarsi come potenti strumenti di riflessione a servizio del collezionismo, pubblico e privato.

In questa congiuntura, come ce lo si poteva aspettare, a riscuotere maggiore clamore sono ovviamente i masterpieces che non è esagerato sostenere trovino il loro portabandiera nei disarmanti Portaroli che giocano a carte di Giacomo Ceruti: una tela memorabile, entrata sotto l’egida di Matteo Salamon che l’ha proposta all’ultima Biennale d’Antiquariato di Firenze con una stima di un milione di euro. Il prezzo non è giustificato solo dall’elevatissima temperatura qualitativa e dalla conservazione immacolata, ma anche dal prestigioso pedigree che rinvia la provenienza dell’esemplare al celeberrimo ciclo di Padernello.

Ma mentre i due Portaroli sono una chicca da veri intenditori che sarebbe bello vedere prima o poi appesi nelle sale di un museo italiano, sono molti i pezzi da novanta licenziati da Giacomo Ceruti che negli ultimi mesi sono transitati dalle aste, a cominciare dalla Cuoca col portarolo battuta a Firenze da Pandolfini il 15 maggio 2024 (lotto 58) per 85.680 euro commissioni incluse. Oppure, come dimenticare quel quadrone venato da essenze arcadiche qual è la Filatrice già in collezione Suida Manning, battuta a New York da Christie’s qualche giorno dopo, il 23 maggio (lotto 15) per 176.400 dollari all inclusive? O, ancora, volendo andare un po’ più indietro nel tempo, che dire della maestosa Madre con la mucca venduta all’asta newyorkese di Sotheby’s il 30 gennaio 2019 (lotto 58) per 300.000 dollari? Anche in questa circostanza, quindi, la qualità paga: e che la faccenda giri all’incirca in questa maniera è garantito dal Ritratto di contadina eseguito da Ceruti con la particolare tecnica della reverse glass painting. Una rarità davvero assoluta, comparsa sempre presso la medesima venue il 31 gennaio 2018 (lotto 16), raggiungendo ben 615.000 dollari, per poi sottrarsi immediatamente da sguardi indiscreti.

Questo, dunque, il punto della situazione per quanto riguarda le opere cerutiane di più alto prestigio. Tuttavia, come sappiamo dagli studi, rinfoltiti di recente dalla grande mostra monografica dedicata a Giacomo Ceruti nel 2023, il Pitocchetto non è stato l’unico autore a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa specialità. Passando per Brescia, la sua orbita alle volte è andata infatti a incrociare quella più comicizzante e farsesca di Antonio Cifrondi, che, pure, ha avuto modo di trovare il proprio spazio presso l’ultima BIAF, da Longari Arte, dove sono state proposte due tele di notevole suggestione raffiguranti una Donna che fila e un Suonatore di flauto. Anche in questo caso la provenienza non passava in secondo piano, dato che il pendant faceva parte ab antiquo del ciclo dipinto dal pittore bergamasco per la villa della famiglia Zanchi a Rosciate.

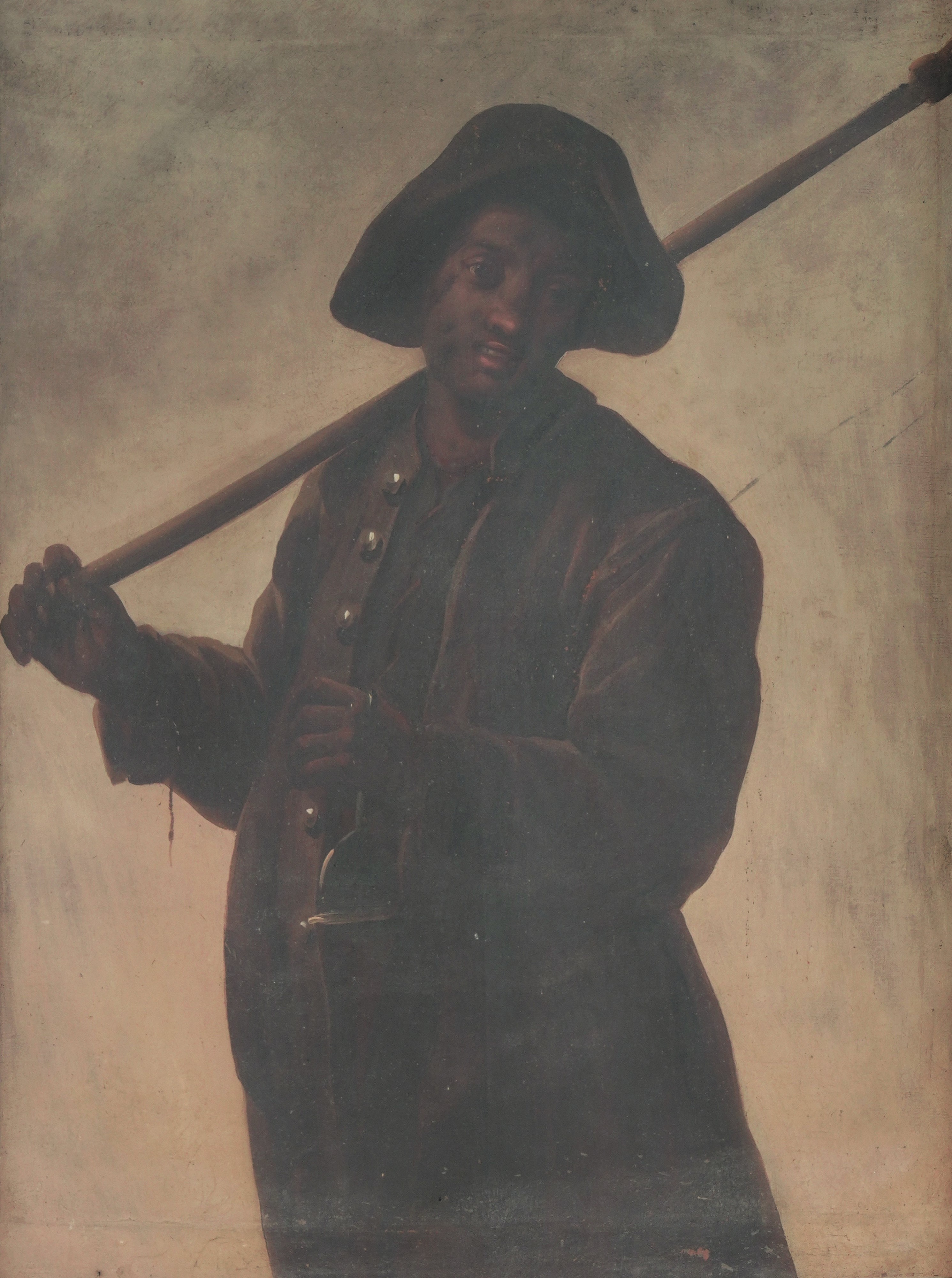

Ma ciò che più stupisce, rispetto a una produzione alle volte un po’ seriale, quando non fiacca o stereotipata, sono le opere di Antonio Cifrondi transitate all’asta genovese di Cambi dello scorso 12 dicembre (lotti 251-253) con una stima decisamente contenuta, ossia 8.000 euro l’una. Contro ogni aspettativa, la Filatrice, lo Spazzacamino e l’Anziano hanno raggiunto cifre affatto scontate, considerate le solite quotazioni del pittore, rispettivamente di 32.600, 70.100 e 60.100 euro.

Stante questa situazione almeno all’apparenza anomala viene naturale chiedersi che cosa sia capitato a Cifrondi per vederlo battersi con così tanto impeto sul ring del mercato dell’arte. Non facile da dire se si tiene in conto che il pittore originario di Clusone era di fatto sparito completamente dai radar, fatta salva qualche sporadica comparsata qua e là, quasi sempre inquinata da attribuzioni errate o troppo generose. Anche in questo caso sicuramente devono aver influito l’elevata tenuta qualitativa e la rarità del soggetto, almeno per quanto riguarda lo Spazzacamino; ma tutto ciò può essere sufficiente per giustificare un incremento dell’800% della stima iniziale? Del resto, come si diceva, si tratta di un artista sostanzialmente sconosciuto al di fuori della stretta cerchia di addetti ai lavori, pertanto devono essere altre le cause che hanno inciso in questo senso, a cominciare forse dalla mostra monografica tenuta a Clusone tra la primavera e l’estate del 2023. Ma se una cosa è certa è che il mercato dell’arte è come la borsa e, seguendo i suoi movimenti e le oscillazioni, non è poi così difficile ricordarsi che Antonio Cifrondi, a marzo 2023, si era ritagliato una vetrina importantissima al TEFAF di Maastricht, allorché Maurizio Canesso aveva presentato per l’occasione una strepitosa allegoria dell’inverno con un Vecchio sotto la neve. E che il ruolo giocato dall’“effetto TEFAF” in questo settore del mercato non sia per niente marginale è ribadito dall’intrigante figura di Ambulante proposta, sempre da Canesso, all’edizione del 2024, successivamente acquistata dal Metropolitan Museum di New York.

Se questi nomi – come quello del Sebastianone, di cui alla BIAF è riemerso da Giorgio Baratti il simpatico Autoritratto nello studio – rappresentano come delle comete nel mondo del mercato, del prossimo artista i cataloghi delle vendite sono letteralmente invasi. Ci riferiamo a Giacomo Francesco Cipper meglio noto – anzi, stranoto – con lo pseudonimo di Todeschini, un pittore poco raro, con peraltro l’aggravante di essersi visto inquinare il repertorio da ciarpame di scarso valore qualitativo che non gli ha di certo fatto un buon servizio. Speriamo che la musica cambi dopo la mostra monografica d’imminente apertura in programma al Castello di Trento. Tuttavia, come ci si può rapportare con le opere di Todeschini? Semplice, basta puntare sul pedigree, andando così sul sicuro per cercare di accaparrarsi i suoi rari dipinti firmati, che, giustamente, fanno lievitare i prezzi, alle volte raddoppiando anche le stime iniziali. Due esempi sono offerti dal Concerto apparso da Dorotheum a Vienna l’11 maggio 2022 (lotto 113) venduto a 58.880 euro e dal Pasto frugale con suonatore di ghironda battuto da Wannenes a Genova, il 15 marzo 2022 (lotto 238) per 68.850 euro.

Simile è la situazione relativa a Eberhard Keilhau, per tutti Monsù Bernardo, una figura che, purtroppo, è diventata nel tempo un catalizzatore di quanto sa anche solo vagamente di pittura di genere. Morale della favola? Ultimamente, di opere importanti ne sono andate vendute proprio poche; pertanto, bisogna retrocedere un poco negli anni, almeno al 2022, quando il 27 novembre è emersa da Wannenes una stupefacente Scuola di fanciulli (lotto 34) entrata a far parte della collezione Gastaldi Rotelli per quasi 70.000 euro. Le ragioni di una simile quotazione? Il fatto che il quadro è una bella variante autografa del capolavoro di Monsù Bernardo oggi al Musée des Beaux-Arts di Grenoble. Dunque, anche in questo caso, parafrasando il ritornello di una canzone cantata da una nota band del New Jersey, si potrebbe concludere che «pedigree is the only rule». Ma attenzione, perché con Monsù Bernardo non si può generalizzare. E così, il bel Cacciatore già in colleción Lerma apparso a Madrid da Greco Subastas lo scorso 23 ottobre (lotto 88) è andato invenduto, nonostante la stagione di caccia fosse già aperta da qualche settimana.

A chiusura di questo excursus c’è ancora almeno un nome su cui non si può proprio sorvolare. Mi riferisco a Pietro Bellotti, grande pittore di mendicanti, pitocchi e scene di vita popolare, sebbene sia per la maggior parte conosciuto come stravagante autore di parche, filosofi e soggetti negromantici, come d’altronde ci ricorda la spettacolare Parca Lachesi che ha quadruplicato la stima iniziale di 50.000 sterline all’asta londinese di Sotheby’s il 7 dicembre 2023 (lotto 22).

Come dicevamo, se per le parche fioccano soldi, diversa è la questione per quanto riguarda la produzione a tema pauperista che, come quella di Todeschini e Monsù Bernardo, si riversa con frequenza sul mercato, anche se, essendo spesse volte di scarsa qualità, non risponde assolutamente all’elevata caratura di un artista come Pietro Bellotti. E quando si accende un barlume di qualità è la confusione che aleggia attorno all’artista a incidere negativamente; così succede che all’asta genovese di Cambi del 14 dicembre 2022 (lotto 147), una Filatrice del gardesano è stata scambiata per un’opera del fascinoso Maestro della tela jeans: un pittore dotato di una sua fisionomia ben precisa, di cui una decina d’anni orsono è passata da Dorotheum a Vienna (17/10/2012, lotto 635) – completamente in sordina nonostante la cifra considerevole di quasi 100.000 euro – una donna segnata da uno sguardo struggente.

Sarà allora il caso di sturare una volta per tutte il lavello di Pietro Bellotti, che nel corso dei decenni è andato a incrostarsi bypassando completamente il nodo della qualità, che, invece, è e deve sempre restare il metro imprescindibile di ogni valutazione. Ce lo ricorda la Donna che fila – un’alter Cloto – passata da Sotheby’s, a New York, il 6 febbraio con un’impropria attribuzione alla cerchia di Georges de la Tour (lotto 470), battuta per 30.000 euro.

Chissà se chi se l’è aggiudicata si fida ciecamente del riferimento alla cerchia di la Tour oppure è disposto a osare e a puntare tutto su Pietro Bellotti. Chissà… Nel frattempo, per i meno pavidi, sarebbe il caso di fare un salto in ferramenta e procurarsi del disgorgante, perché, comunque la si voglia intendere, sarà meglio fare un po’ di spazio nel catalogo pauperista di Bellotti; soprattutto ora che le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno assestato un’acquisizione clamorosa, accaparrandosi, grazie ai fondi del Ministero della Cultura, i riscoperti Popolani all’aperto transitati da Millon a Cremona il 27 settembre del 2023 (lotto 107) per 275.000 euro. Una tela, quest’ultima, di dimensioni monumentali, apparsa per la prima volta presso la Galleria Relarte di Gilberto Algranti, a palazzo Serbelloni a Milano, nel 1964, dove venne battezzata da Enos Malagutti come autografo di Giacomo Ceruti, guadagnandosi l’anno successivo il vincolo di tutela. Sebbene il riferimento attributivo in direzione di Ceruti sia stato da tempo accantonato, non si può negare come i Popolani si propongano tuttora sulla scena come l’unica testimonianza davvero capace di tener testa agli esemplari del ciclo di Padernello, fissandone peraltro un potentissimo precedente.

Non resta allora che attendere un altro po’ e vedere a quali esiti arriverà questa partita valida per il campionato italiano della pittura della realtà. I giocatori, da tempo, si contendono il campo e il pubblico intorno rumoreggia sugli spalti: tutti insomma stanno aspettando che l’arbitro fischi la fine dell’incontro per lasciare che il tutto per tutto si decida ai calci di rigore. Che vinca il migliore.

20 Febbraio 2025